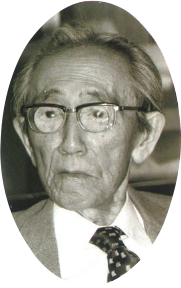

マイケル・ポーレット氏と親交のあったトム・ドーク氏は世界の名コース100選の選考委員長を長く担ってきています。

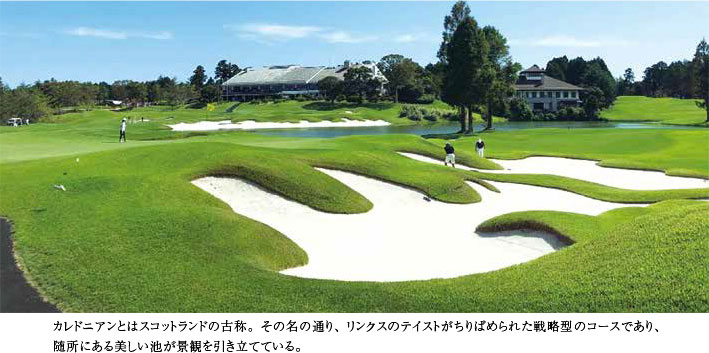

1993年に来場されたトム・ドーク(Tom Doak)氏はその著書で、「非常に良いコース。そのコースのある国に行けば、間違いなくプレーする価値がある。

ショット・ヴァリュー、デザイン・バランス、メモラビリティなど見に行く価値がある。

あなたの期待を裏切るはずはない。」

と目立つ高圧電線があるにもかかわらず、カレドニアンを高く評価されてその感動を私に語りました。

トム・ドーク(Tom Doak)

世界的なゴルフコースデザイナー。

彼が関わった「世界のゴルフ場TOP100」には五つのゴルフコースがリストアップされている。長年にわたり現在も「世界の名コース100選」の選考委員長を努めている。

トム・ドーク著「The Confidential GUIDE to Golf COURSES」に日本国内では“6”という高評価がカレドニアンゴルフクラブに付けられた。

富里ゴルフ倶楽部の7番を訪れた選考委員一行はその景観に感嘆した。

雨の中、トム・ドーク氏はカレドニアンをラウンド

トム・ドーク選考委員長、選考委員を囲んで、金田武明氏、早川社長らがプレー後に懇談