リンクスの再発見コース設計の史的考察

![]()

摂津 茂和

自然の創造物・リンクス

かつて詩人のゴルフ史家で知られたアンドルウ・ラングは「ゴルフがスコットランドで生まれたのは、そこにリンクスランドがあったからだ」といったが、まことに不朽の名言であると私は思う。

リンクスランドとは本来地質学用語で、スコットランドからイングランドの東南岸にかけて最も多く見られる独特の波のような起伏の広大な砂丘の草原をいうのであるが、なかでもセント・アンドルーズと共に最も見事な典型とされているフォース湾南岸のイースト・ロジアンにあるギラン・ヒルがどのようにして形成されたかを、地元のゴルフ史家アーチー・ベアード博士は次のようにおもしろく書いている。

「大昔フォース湾特有の強風と荒波がおもむろに海底の砂をもり上げてギランのアパレディー湾が一面広大な砂丘に変わると、数世紀もの間に緩やかなうねりにみちた砂丘独特の地形線が造られると共に、内陸からのそよ風が次第に砂を乾燥させながら多量の種子を撒いて、ハマヨシ、ベントグラス、サンザシ、クロウメモドキ、蘇苔類などが根づき、さらに雨が砂から塩分を洗い流すにつれて上質の牧草のフェスキューが定着した。

こうして風と砂が舞台装置を整えると次は兎どもが登場して大好物のフェスキューを食べ、柔らかな砂地がねぐらを掘るのに便利で、しかもライバルと天敵がこの広い地域にほとんどいない安全な場所であることを知るのだ。そこで彼らは悠々と夜露や雨水が流れこんで草の味がひとしお甘い低地から低地へと、まるで手入れの行き届いた芝生のような滑らかな道を造る。そして己れの大切な食糧の芝に有害なサンザシやクロウメモドキの新芽を見つけると、その小さい鋭利な門歯で根元から噛み切って未然に防ぐのだ。

さて風と砂と兎による除幕がおえると最後に立役者のギランの主要産業の羊毛の機織りたちが、上質の牧草を兎に独占さすのは惜しいと羊を放牧して、その毛織物を最大の顧客のオランダヘ輸出して儲けた金で一個4シリングもする高価なフェザー・ボールを使い、天然の砂穴をハザードとし、兎と羊のローンモワーがきれいに刈りこんだフェアウェーでゴルフを始めたのだ。」

![]() セント・アンドルーズの波のようなアンデュレーション

セント・アンドルーズの波のようなアンデュレーション

リンクスに共通の特色

ところでこれらのリンクスに共通する特色はいうまでもなく波のごとき複雑なアンデュレーションと自然にできた大小のバンカーやサンドヒルであるが、例えばセント・アンドルーズではティイング・グラウンド以外に完全に水平なスタンスをとれる場所はどこにもないといわれ、また1895年の全英アマに優勝したR&A会員のレズリー・バルフォアは50年間このアンデュレーションの図解を試みたが、それが余りにも神秘精妙をきわめていたため、「これこそは人知の測り得ざる造化の妙」といって、ついに匙を投げたという挿話がある。

またここには今でも200近いバンカーがあるが、前記のレズリー・バルフォアの父のジェームズ・バルフォアの「セント・アンドルーズ回顧録」(1887) によると、彼が初めてプレーした1842年にはバンカーがさながら蜜蜂の巣孔のように数知れずあったとあり、また地元のプロで有名なアンドラ・カーカルディの回顧録にも、彼の少年時代にはまるで胡椒をふりかけたように一面バンカーだらけだったと書いてある。

このためその後ゴルファーがふえるにつれ、バンカーが多過ぎると苦情が出て、当時コースを管理していた市会が勝手に埋めて半分くらいに減らしてしまったが、その中にはホールの攻防上重要なものや歴史的由緒のあるものがあったため、1846年にR&Aクラブの抗議で以後はクラブ委員会の同意なくして埋めることはできない契約となった。

これが有名なバンカー決議案である。それでも高空からの俯瞰写真を見ると、一本の木もない重畳たるアンデュレーションのなかに多くの大小のバンカーが口をあけているさまが、まるであの不気味なクレーターに蔽われた荒涼たる月面写真にそっくりである。

![]() イングランド東海岸のライ・リンクスにある風よけの枯朽木(スリーパー)に囲まれたスープ皿といわれるバンカー

イングランド東海岸のライ・リンクスにある風よけの枯朽木(スリーパー)に囲まれたスープ皿といわれるバンカー

神が造ったコース

ところがスコットランド人はこれらの海ぎわの砂丘のリンクスを、神が造ったコース(God-made-course) と呼び、その後内陸にできたコースを、人間が造ったコース(Man-made-course) と呼んで一段次元の低いものとみなしている。

例えばスコットランド北西のキンタイヤ海岸のマクレアニッシュ・リンクスは、記録では1873年にトム・モリスの設計となっているが、モリスは自伝の中で、「ここは疑いもなく神が造った完全無欠なリンクスで、私はただ18個の球孔を穿っただけだ」と率直に書いている。

またランカシャー海岸のロイヤル・リザム・アンド・セント・アンズの17番ホールはバンカーやサンドヒルの連なる雄大な眺めで有名だが、ここを訪れたアメリカのゴルファーがその壮観に眼をみはって、「なんとすばらしいバンカーだ! 実にあなたがたは見事なコースを造ったもんだ」と感嘆すると、案内の会員が、「いや、あれはみな神様が造ったもので、われわれが造ったものではありません」といったという話もある。

興味ふかいのは近世のマン・メード・コース専門の名設計家ハーバート・フォウラーでさえも、「リンクスは神が造ったゴルフ・コースだ。人間のお節介ないじくりまわし(Meddle) は少ないほどよいのだ」と説いているし、またアリステア・マッケンジー博士も、「セント・アンドルーズのリンクスに人工を加えるのは神物冒涜(Sacrilege)とされ、数世紀もの間代々のグリーン・キーパーもこの神授のアンデュレーションとバンカーにはあえて手を触れずに保存してきたのだ」と書き、また設計家のニュートン・ウェザレッドは、「アンデュレーションを生命とするボール・ゲームはゴルフ以外にはない。これは神がゴルフに与えた最も誇るべき特色である」と喝破した。

このようにリンクスに対するスコットランド人の信仰がいかに絶対的であるかは、全英オープンが創始以来すべて昔ながらのリンクスのみで行なわれているのでもわかる。

![]() 初期のマン・メード・コースの一つの典型

初期のマン・メード・コースの一つの典型

皮相なる模倣・人工コースの始まり

だが神が造ったリンクスも無尽蔵ではなく、1848年にガッタ・パーチャ・ボールの発明で全国的にゴルファーが増加すると忽ちリンクスが不足して内陸にコースを造らざるを得なくなった。

このためさしずめリンクスに精通した老練なキャディ上りのプロたちが選ばれて、初めて内陸に人工のコースを造ることになったが、もともとコース設計に無知な彼らはただ単に古い有名なリンクスを無定見に、しかも皮相的に模倣するほかにはなんの方策も基準もなく、いわんやリンクスのもつ神の摂理(Divine Providence)ともいうべき深い精神はまだ理解できなかったのである。このことは不世出の天才といわれたアメリカのボビー・ジョーンズですら、彼の回想記の中で、「1921年の全英オープンで初めてセント・アンドルーズでプレーしたとき私はイギリス人がなぜこのコースを礼讃するのかその理由がどうしても分らなかったのみか、ここを世界で一番悪いコースの一つだと考えて、あやうく侮蔑したくなったぐらいだ」と書き、その5年後の1926年の全英オープンで再びプレーしたときには流石にこのコースの真価を知って、「このオールド・コースに巧みに隠蔽されたいわゆるスコットランド人が神の摂理と称する一つの攻撃ルートをさがし出そうと努力するだけでも、アメリカの内陸コースで100回もプレーするよりはるかに教えられるのだ」と書いているのをみても、いかにリンクスの神秘な精神を理解するのがむずかしいかがわかる。

こうして初期に造られた内陸コースは無定見なプロたちによるリンクスの皮相的な模倣の結果、森林を切り開いた無味単調な地形に所嫌わず多くのバンカーを配置し、なかには一ホールに25個のバンカーや一コースに385のバンカーを造った例さえあるほか、ブラインド・ホールをやたらと造るかと思えば、土を高くもり上げて砲台みたいなグリーンを造ったりして、ただむずかしくありさえすればよいという設計であった。だがこれらのプロにも一応の理屈はあるので、それは当時まだストローク・プレーが普及せず一般ゴルファーはスコアーにこだわらずに伝統のマッチ・プレーのみを行なっていたため、コースがむずかしければそれだけゲームがおもしろくなるという考えもあったと思われる。

この風潮はちょうどその頃ゴルフの黎明期を迎えた新天地アメリカに多数移住したスコットランドのプロたちによって持ちこまれ、初期のアメリカのコースは今から見ると滑稽なほど苛酷で、例えば馬術の障害に使う簑垣式のハードル・バンカーやセント・アンドルーズなど古いリンクスにもともとからあった長い石垣まで模倣して造っている。

リンクスの再発見

勿論このような無定見な設計がいつまでも看過されるはずはなかった。

19世紀末についてオックスフォードとケンブリッジ大学のゴルファーを主体とする若い革新的な知識階層のアマチュア・ゴルファーが、これらの設計の錯誤と矛盾を反駁して生新な設計理論をうちたてたのだ。その先駆をなしたのがトマス・シンプスン、ニュートン・ウェザレッド、ハーバート・フォウラー、ハリー・コルト、アリステア・マッケンジー、チャールズ・アリスンなどであった。

だが彼らが標榜した設計理論は必ずしも革命的なユニークなものではなく、平易にいえばリンクスの再発見ということで、換言すればリンクス特有の複雑な表相のなかにもプレーヤーの技術と判断力と自己評価によって、上手なものにも未熟なものにも公平にそれぞれの攻撃ルートが与えられ、そのルートの選択を誤ったものだけが罰をうけるというのであった。

後年コースの設計と改造に最も功績を残したハリー・コルトは「インランド・コースに砂丘(Dune) の魔法をもちこんだ設計家」といわれ、また「芸術と科学でリンクスの古典を内陸に復元させて、コース設計に最初のルネサンスをもたらした設計家」ともいわれ、また有名なパイン・バリーの5番とアイルランドのポートラッシュの6番のショート・ホールを設計して「ショート・ホールのミケランジェロ」とまで評された。

これをみても新しい設計理論がリンクスの再発見を主題としているのが分ると共に、それまで皆無であったコース設計に関する多くの研究的な著書が初めて出版されたのもこの時代であった。

つけ加えておくがコース設計にペナル・スクール(科罰派)とかストラテジック・スクール(戦術派)という用語があるのは、このようなコース設計の変遷の過程を示すため便宜上つけられたので、本来コース設計にそういう方法論や流派があったわけではない。

![]()

リンクスの精神を内陸に復元させてコース設計に最初のルネサンスをもたらしたハリー・コルト

コース設計理論の前進

ちょうどその頃の1914年にUSGAの初代副会長でコース設計の研究家のチャールズ・マクドナルドが、アメリカにリンクスの特色をとり入れた新方式のコースを造る目的で、ロンドのスポーツ誌「カントリー・ライフ」に懸賞金を提供して360ヤード乃至450ヤードの理想的ツー・ショッター(パー4)の設計図を募集した。

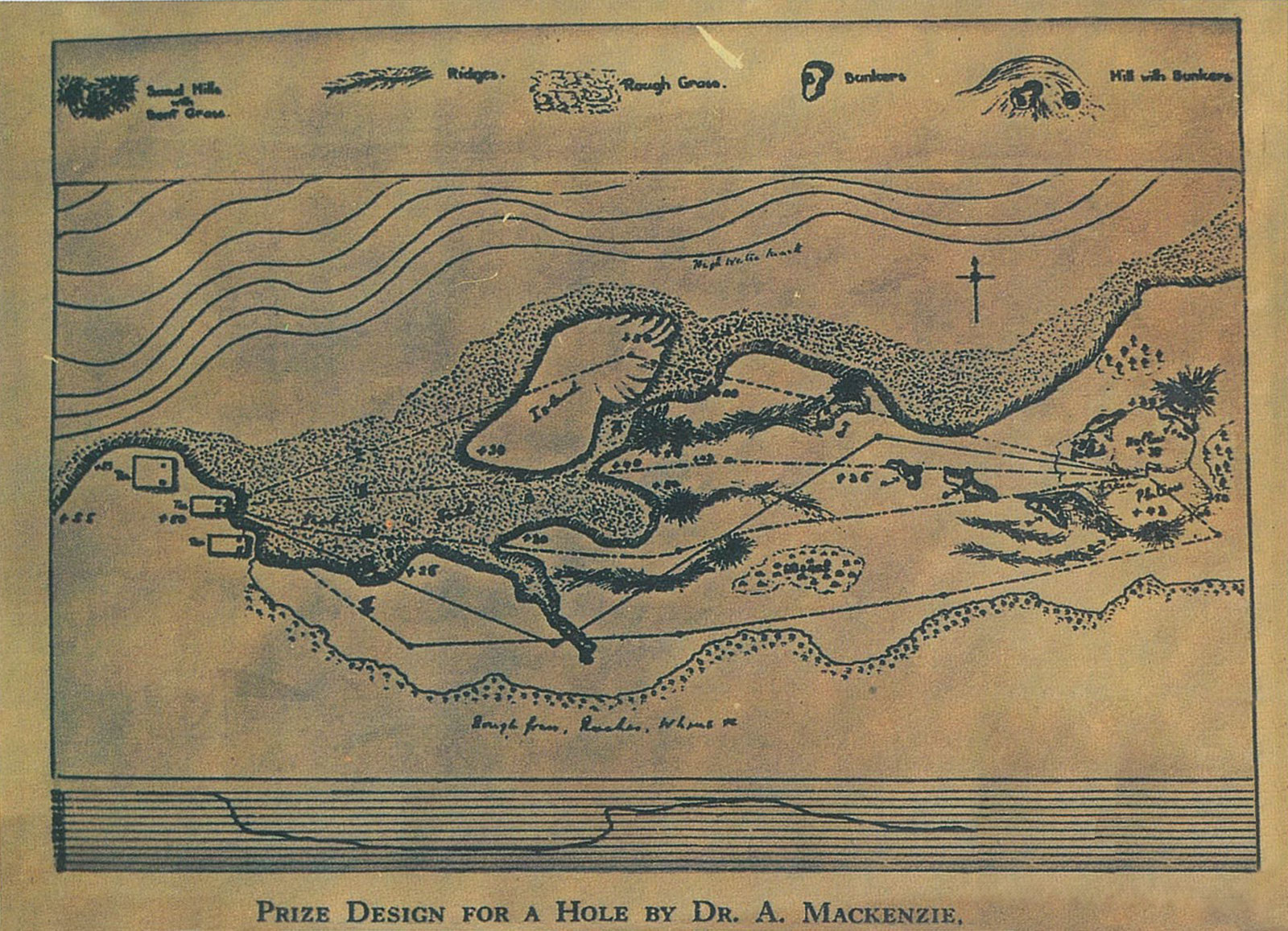

これに対し全英から81の作品が応募し、設計家ハーバート・フォウラーと評論家バーナード・ダーウィンが審査した結果、当時設計家に転向したばかりの新進のアリステア・マッケンジーの作品が一等に選ばれた。

それは海岸の複雑な地形のホールに5本の攻撃ルートが点線で示されて、そのどれを選ぶかはプレーヤーの技術と判断力と自己評価にゆだねたものであった。

後年マッケンジーがボビー・ジョーンズと共同で設計したオーガスタ・ナショナルにもアーメン・コーナーと呼ばれる11番、12番、13番をはじめ多くのホールに、積極か安全かの二者択一をプレーヤーの判断力と自己評価にゆだねるルートが設定されているのをみても、近代のホールの攻め方がきわめて高度の頭脳的な判断力に依存していることがわかる。

従って単に良いショットは良い結果を酬われなければならないという旧来の思考は既に時代おくれで、真の良いショットとは正しい判断力と謙虚な自己評価のもとに打つべき地点に打ったショットでなければならない。

例えば1900年にプロのウィリー・パークが設計したロンドン近郊サニングデールの10番ホールのフェアウェー中央にバンカーが設置されているのを見て、会員があれでは良いショットがみなバンカーにはいるのではないかというと、一緒にプレーしていたプロ名手のジェームズ・プレイドが、いや、あのバンカーははっきり見えているので避けて打てばいいでしょう、それがほんとうの良いショットなのです、といったという挿話がある。

いい換えれば近代の設計理論で「見えないのは不公正」(Unseen is unfair)といってブラインド・グリーンやブラインド・バンカーをきびしく非難するのも、この考え方によるのである。

![]() Prize Design For a Hole by Dr.A. Mackenzie,1914

Prize Design For a Hole by Dr.A. Mackenzie,1914

1914年理想的なバー4本ホール設計の検証募集で一等に選ばれたマッケンジーの作品。5本の攻撃ルートが示されている。

![]()

ボビー・ジョーンズと共同でオーガスタを設計したアリステア・マッケンジー博士

百年の悔いをのこすな

だがこのようなきわめて健全で進歩的な設計理論も今やゴルフ王国を誇るアメリカでは多年の極端な商業主義に汚染され、次第にその精神が見失われて、ロバート・トレント・ジョーンズなど幾多の俊英な名設計家を生みながらも、多くは単に興業価値満点の安易なスペクテーターズ・コースばかりが造られ、この傾向を憂慮した現代のアメリカ随一の次元の高い評論家ハーバート・ウインドは次のような辛辣な批判をしている。

「アメリカでは毎年1ダースの新コースが建設されるが、いくらかでも価値のあるコースは僅かに5パーセントにすぎない。にもかかわらず、どれもがチャンピオンシップ・コースと主張する。それはバック・ティから6750ヤード以上のレングスがあれば、つまりオーガスタと同じ距離さえあればチャンピオンシップ・コースだという誤った考え方からくるのだ。そして実際にあるのはただ長いばかりで平坦でハザードが少なく、電気カートが自在に走れる単調で無味乾燥なコースばかりなのだ。」

日本も今にしてリンクスの再発見をなし、コース設計にもクラブ運営にも高度の判断力と謙虚な自己評価によって正しい攻撃ルートを選ばなければ100年の悔いをのこすであろう。

昭和59年8月

![]() Unseen is unfairの金言を生んだサニングデールの10番ホールのフェアウェー中央にあるバンカー

Unseen is unfairの金言を生んだサニングデールの10番ホールのフェアウェー中央にあるバンカー

-

筆者紹介

摂津茂和(せっつもわ)氏

-

明治32年7月生まれ。大正13年慶応義塾大学卒。作家。

ゴルフ史家として第一人者、ゴルフ書籍のコレクターとしても世界的に著名。

Golf Collector's Society(米)会員。

ゴルフの著作・訳書も多く「ゴルフ千一夜」「日本ゴルフ60年史」「不滅のゴルフ名言集」など多数。日本ゴルフ協会史料委員長としてゴルフ博物館の設立に多大の貢献をしたが、

東京グリーン(株)の早川治良の依頼を受け著した、この「リンクスの再発見」を遺稿とし、昭和63年に他界した。

Prize Design For a Hole by Dr.A. Mackenzie,1914

Prize Design For a Hole by Dr.A. Mackenzie,1914